Новости

26 февраля 2026 г.

Цифровая трансформация: будущее охраны труда уже здесь!

Законодательство

15 сентября 2025 г.

Обзор «Новое в законодательстве по охране труда»: часть II

Статистика

13 февраля 2026 г.

AI-чат-бот KioutCHAT: цифровой помощник, который совершенствует охрану труда

Специальная оценка условий труда

25 августа 2025 г.

Минтруд разъяснил возможность применения страховыми агентами и брокерами упрощенной СОУТ

Профессиональные заболевания рабочих строительной отрасли

30 января 2024 г.

Рассмотрим причины возникновения и особенности течения профессиональных заболеваний, наиболее распространенных у работников рабочих профессий в строительной отрасли.

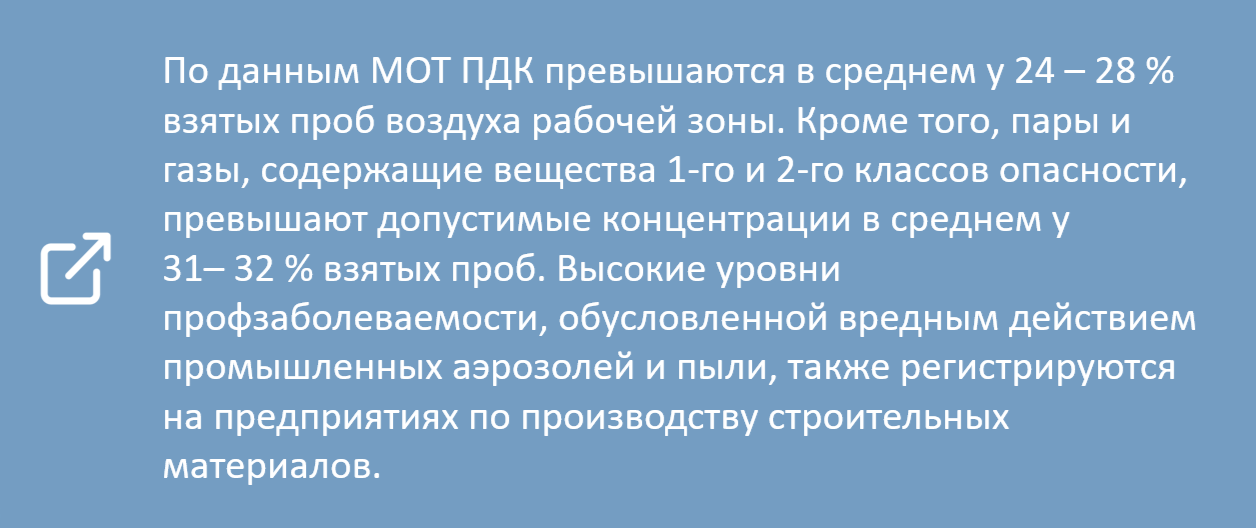

Исследования, проведенные экспертами Международной организации труда (далее – МОТ) в Европе, показывают, что в настоящее время в среднем около 16 % строительных рабочих подвергаются воздействию вредных химических веществ в течение половины рабочего времени. В этом случае принято говорить о вредном воздействии химического фактора на здоровье работника. Вредные химические вещества содержат краски, смолы, строительные смеси, горюче-смазочные материалы, клеи, продукты горения при проведении электро- и газосварки, выхлопные газы автотранспорта и так далее.

В условиях строительной площадки вредные химические соединения часто попадают в человеческий организм через органы дыхания, кожу или желудочно-кишечный тракт. Попадая в организм, они могут оказывать вредное действие, степень выраженности которого (вплоть до гибели) зависит от концентрации (дозы) и длительности воздействия. Токсичность и характер биологического действия химических веществ разнообразны и обусловлены их химической структурой и физико-химическими свойствами.

Верхние дыхательные пути являются источником проникновения вредных промышленных газообразных химических веществ в организм человека.

Прежде всего поступление токсичных веществ через дыхательные пути играет ведущую роль в возникновении профессиональных отравлений работников. Аналогичный характер воздействия и при хроническом отравлении, приводящем к профпатологии.

Вредные химические вещества попадают в воздух рабочей зоны из-за несовершенства или неисправностей технологического оборудования, нарушений работниками требований охраны труда и технологических регламентов, а также в случае возникновения экстремальных ситуаций, аварий и инцидентов.

Наиболее характерным является ингаляционное поступление вредных веществ в организм рабочего. В отдельных случаях путь проникновения в организм токсического реагента определяет конкретное место приложения (орган-мишень) вредного воздействия токсической аэрозоли. Слизистые оболочки верхних дыхательных путей, а также большая всасывающая поверхность бронхолегочного дерева способствует быстрому попаданию токсичных веществ в кровеносное русло, органы и ткани организма работника. Это значительно усиливает общетоксическое резорбтивное воздействие вредных химических веществ.

Непосредственно химические соединения могут способствовать развитию и утяжелению течения полиэтиологических общесоматических заболеваний. Это выражается в увеличении заболеваемости с временной утратой трудоспособности, приросте частоты хронической патологии, инвалидности, увеличения биологического возраста и смертности.

К профессиональным заболеваниям, получившим распространение на предприятиях строительной отрасли, связанных с воздействием промышленных аэрозолей и пыли, относят:

– пневмокониозы (силикоз, сидеросиликоз, антракосиликоз, силико-силикатоз, асбестоз, карбокониозы и другие пневмокониозы от слабофиброгенной пыли);

– бериллиоз и другие виды экзогенного аллергического альвеолита;

– хронический бронхит (обструктивный (астматический), пылевой, токсико-пылевой) и другие.

Чаще всего рабочие строительной отрасли страдают от разнообразных форм профессиональных пневмокониозов. Пневмокониоз – это профессиональное заболевание, вызываемое длительным вдыханием промышленной пыли и характеризующееся хроническим диффузным асептическим воспалением легких с развитием пневмофиброза. Пневмокониозы по распространенности занимают ведущее место среди профессиональных заболеваний. Это связано с тем, что до настоящего времени на предприятиях многих отраслей промышленности, включая строительную отрасль, еще велико число производственных процессов, сопровождающихся образованием и выделением пыли.

Зона риска – это процессы, связанные с обработкой, переработкой и монтажом сырья, материалов и деталей из железобетона, силикатного кирпича, изделий из кварца, гранита, волокнистых материалов, а также процессы, которые связаны с электросваркой, и газорезкой металлов, обработкой и отделкой поверхности металлов и так далее. Наибольшее фиброгенное действие оказывает пыль, содержащая свободный диоксид кремния.

Воздействие асбеста является особым фактором риска для здоровья работников строительной отрасли. Несмотря на то, что применение асбеста было запрещено во многих странах, строительные материалы, применявшиеся много лет назад при возведении зданий и сооружений, по-прежнему содержат асбест, и рабочие рискуют подвергнуться воздействию химического фактора во время работ по реконструкции или при демонтаже старых строительных конструкций.

Хронический пылевой бронхит является полиэтиологичным заболеванием. Это касается не только роли непрофессиональных факторов (пол, возраст, курение, инфекция, заболевание верхних дыхательных путей и так далее), но и особенностей действия промышленных аэрозолей, являющихся основной причиной развития заболевания.

Для профилактики хронического пылевого профессионального бронхита на промышленных предприятиях должны проводиться мероприятия по устранению запыленности рабочих мест. Работающие в условиях запыленности обязательно должны применять средства индивидуальной защиты органов дыхания от пыли – респираторы. Должен осуществляться действенный контроль своевременной замены пылеуловительных элементов в респираторах.

На этапе предварительного медицинского осмотра должны выявляться и не допускаться на работу в условиях запыленности лица, имеющие отклонения в состоянии органов дыхания. Во время периодических медицинских осмотров выявляются работники с начальными проявлениями пылевого поражения легких, осуществляются мероприятия по их восстановительному лечению, рациональному трудоустройству. Даются рекомендации администрации предприятия о необходимости модернизации защитных пылеуловительных приспособлений на рабочих местах.

В настоящее время бронхит пылевой этиологии чаще развивается в результате воздействия на организм промышленных аэрозолей сложного состава, оказывающих разнообразное патологическое действие на различные системы защиты бронхолегочного аппарата (мукоцилиарный тракт, нервно-рефлекторный аппарат, местный иммунитет, секреторную и эвакуаторную функцию бронхов, эндокринный аппарат легких и так далее).

В связи с возрастающей химизацией работ на строительных объектах особое значение приобретает наличие в составе аэрозоля токсичных и аллергизирующих примесей, изменяющих течение профпатологии. При воздействии на здоровье работника промышленных аэрозолей сложного состава могут возникать разные формы профессиональной патологии бронхолегочного аппарата.

Отдельно следует рассматривать аллергические (конъюнктивит, ринит, ринофарингит, ринофаринголарингит, риносинусит, бронхиальная астма, экзогенный аллергический альвеолит, дерматит, экзема, отек Квинке, крапивница, анафилактический шок и другие) и онкологические заболевания профессиональной природы (опухоли кожи, полости рта и органов дыхания, печени и мочевого пузыря, рак желудка, лейкозы, опухоли костей).

Значительное число профессиональных заболеваний, характерных для рабочих мест строительной отрасли, обусловленных вредным действием физических факторов, представлено такими распространенными патологиями, как нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь, вегетативно-сенсорная (ангионевроз) или сенсомоторная полинейропатия рук, электрофтальмия, катаракта, невриты, вегетативнососудистая дистония, астенический, астено-вегетативный, гипоталамические синдромы, перегрев (тепловой удар, судорожное состояние), хронический перегрев (вегетативно-сосудистая дисфункция перманентного и пароксизмального течения), облитерирующий эндартериит, вегетативно-сенсорная полиневропатия (ангиопатия), полирадикулоневропатия и так далее.

Развитие стройиндустрии, постоянный рост строительных мощностей, увеличение скорости проведения строительно-монтажных работ ведут к расширению круга рабочих, подвергающихся воздействию такого производственного фактора, как шум. Производственный шум оказывает отрицательное влияние на весь организм человека и особенно на органы слуха. Шум – один из основных производственных факторов, являющихся источниками профессиональных заболеваний.

Источники шума на строительной площадке – насосы, компрессоры, пневмо- и электроинструмент, молоты, дробилки, станки и так далее. Механизм действия шума на организм сложен и недостаточно изучен. Степень выраженности изменений зависит от параметров шума (интенсивность, спектр), стажа работы, длительности действия шума в течение дня, чувствительности организма. Когда речь идет о влиянии шума, то обычно основное внимание уделяют состоянию органа слуха, так как слуховой анализатор в первую очередь воспринимает звуковые колебания и поражение его является адекватным действию шума на организм.

В механизме действия шума на орган слуха существенную роль играет перенапряжение тормозного процесса, которое при отсутствии достаточного отдыха приводит к истощению звуковоспринимающего аппарата и перерождению клеток, входящих в его состав. Длительное воздействие шума вызывает стойкие нарушения в системе кровоснабжения внутреннего уха, которые являются непосредственной причиной последующих изменений в лабиринтной жидкости и дегенеративных процессов в чувствительных элементах спирального органа.

Стойкие изменения слуха вследствие воздействия шума, как правило, развиваются медленно, спустя много лет работы с такими условиями труда. Нередко им предшествует адаптация к шуму, которая характеризуется нестойким снижением слуха, возникающим непосредственно после его воздействия и исчезающим вскоре после прекращения его действия. Более длительное влияние шума со временем может вызывать утомление слухового анализатора, которое, как и при адаптации, сопровождается повышением порога восприятия, однако период восстановления последнего значительно длиннее.

Вибрация – это физический фактор, действие которого определяется передачей человеку механической энергии от источника колебаний. Вибрацию как сложный колебательный процесс характеризуют спектром частот и такими ее кинематическими параметрами, как виброскорость и виброускорение. В зависимости от способа передачи на человека различают общую и локальную вибрацию. Общая вибрация передается через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека, локальная – через руки человека.

Вредному воздействию общей вибрации подвергается миллионы рабочих, занятых в строительстве. К ним в том числе относятся операторы и машинисты самоходных и прицепных машин (экскаваторов, бульдозеров, подъемных кранов и так далее), а также водители грузовых автомобилей.

По-прежнему профессиональные заболевания, вызванные вредным воздействием вибрации на здоровье работников, занимают ведущее место в статистике профессиональной заболеваемости. При этом наиболее часто они развиваются при воздействии вибрации, создаваемой ручными маши¬нами, обрабатываемыми деталями, изделиями и так далее.

Успехи конструкторов электроинструмента, станков и технологического оборудования связаны с возрастанием мощностей образцов, эксплуатационных скоростей, снижением массовых параметров. С одной стороны новации повышают производительность труда, с другой стороны – возрастает виброактивность машин и оборудования.

Воздействие на работников в течение длительного времени высоких уровней вибрации способствует преждевременному утомлению, снижению концентрации внимания, косвенному повышению общей и сопутствующей профессиональной заболеваемости. Это неизбежно приводит к значительному социально-экономическому ущербу и повышению себестоимости производства работодателя.

Когда мы говорим о биологическом воздействии вибрации на организм, прежде всего, следует обратить внимание на характер ее распространения по телу человека, которое рассматривается как сочетание масс с упругими элементами. В одном случае это все туловище с нижней частью позвоночника и тазом (стоящий человек), в другом случае – верхняя часть туловища в сочетании с верхней частью позвоночника, нагибающийся вперед (сидящий человек).

Кроме того, особенности воздействия производственной вибрации определяются частотным спектром и распределением в его пределах максимальных уровней энергии колебания. Например, местная вибрация малой интенсивности может оказывать благоприятное воздействие на организм человека, восстанавливая трофические изменения, улучшая функциональное состояние центральной нервной системы, ускоряя заживление ран и так далее. Однако при увеличении интенсивности колебаний и длитель¬ности их воздействия возникают патологические изменения в организме человека, которые приводят в ряде случаев к развитию такого опасного профессионального заболевания, как вибрационная болезнь.

Особое место в клинике вибрационной болезни занимает патология со стороны опорно-двигательного аппарата. Воздействие общей вибрации приводит к прямому микротравмирующему действию на позвоночник, связанного со значительными аксиальными нагрузками на межпозвоночные диски, которые ведут себя как фильтры низких частот, являясь линейными даже в случае локальных перегрузок в позвоночно-двигательном сегменте в результате перенапряжения познотонических мышц. Воздействие внешних и внутренних нагрузок на позвоночник приводит к дегенерации диска.

Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных специалистов показано, что вибрационная болезнь от локальных и общих вибраций отличается полиморфностью симптоматики, своеобразием клинического течения и нередко может приводить к нарушению трудоспособности больных.

В перечень таких заболеваний входят:

– координаторные неврозы;

– болезни периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата (моно- и полиневропатии, в том числе компрессионные и вегетативно-сенсорные нейропатии, шейные и пояснично-крестцовые радикулопатии, хронические миофиброзы, эпикондилезы плеча, плечелопаточные периартрозы, бурситы, асептические остеонекрозы);

– выраженное варикозное расширение вен на ногах и так далее.

Технический прогресс позволил коренным образом улучшить условия труда. Благодаря повсеместному внедрению механизации и автоматизации применение ручного труда резко сократилось. Однако даже в условиях наиболее совершенной формы ведения строительных работ – комплексной автоматизации – двигательная физическая деятельность человека является одним из факторов, определяющих конечный уровень эффективности труда.

Физическая работа в строительстве все еще широко распространена. Здесь преобладают профессии, для которых характерно применение ручного труда, а выполнение работы сопровождается значительным перенапряжением различных органов и систем организма. Часто одни работники длительное время пребывают в вынужденной позе (например, работают стоя), другие вынуждены много передвигаться, третьи – вручную переносить тяжести. Мышечные усилия необходимы также при наладке оборудования и выполнении отдельных ручных операций. Одна из причин заболеваний опорно-двигательного аппарата – полумеханизированная и полуавтоматизированная работа, требующая быстроты движений и физического напряжения.

Возникновение и развитие профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата часто связано с вынужденным положением тела во время работы, неравномерным ритмом работы, перенапряжением отдельных мышечных групп, монотонностью движений, неправильными приемами работы, давлением и трением инструментов или изделий, сопровождающимся физическим перенапряжением и микротравматизацией тканей.

В то же время данные профессиональные факторы часто имеют условный характер. В зависимости от индивидуальной реакции организма одна и та же нагрузка для одного работника будет нормальной, а для другого чрезмерной, превышающей его возможности. В этом отношении особую роль играет достаточная тренировка.

Следовательно, при неблагоприятных условиях (неправильные приемы в работе, отсутствие тренировки, недостаточное развитие двигательного аппарата и так далее) эти факторы могут стать причиной развития разнообразных профзаболеваний опорно-двигательного аппарата. Поскольку аналогичные заболевания встречаются при воздействии различных, в том числе и непроизводственных факторов, отнесение их к профессиональным может считаться обоснованным лишь после тщательного анализа данных анамнеза, клинических проявлений, а также санитарно-гигиенических и производственных условий труда больного.

Также следует учитывать, что не все изменения костно-суставного аппарата и мышечной системы, характерные для той или иной профессии, могут быть отнесены к разряду профзаболеваний. Как известно, костная система человека чрезвычайно пластична и обладает способностью перестраиваться в зависимости от функциональной нагрузки. Например, такие изменения встречаются у лиц, занимающихся физическим трудом, у которых скелет правой кисти развит больше, чем левой, причем рабочая гипертрофия вследствие функциональной нагрузки закономерна. Изменения такого характера не оказывают влияния на трудоспособность и рассматриваются как физиологические, приспособительные.

Среди профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата, характерных для рабочих строительной отрасли, вызванных перенапряжением и микротравматизацией, преобладают заболевания верхних конечностей. Это объясняется анатомическими особенностями плечевого пояса и рук, многообразием функций рук, способных к выполнению и очень точных, и силовых движений. Причем и те, и другие иногда совершаются в большом объеме.

Важными мерами предупреждения развития профессиональных поражений нервно-мышечной системы являются максимальная механизация наиболее трудоемких работ и автоматизация производственных процессов, исключающие ручной труд. В первую очередь это касается следующих операций:

– механизации тяжелых операций, например, подъема, переноски тяжелых предметов, удержания их на весу;

Профессиональный периартрит плечевого сустава возникает в результате длительного перенапряжения мышц плечевого пояса и усиленных движений в области плечевого сустава. Заболевание часто встречается, например, у маляров, каменщиков и грузчиков. Характер их работы требует значительной функциональной нагрузки плечевого пояса, длительное отведение и поднимание работающей руки, совершением ротации плеча в большом объеме.

Врачи-профпатологи отмечают односторонность проявления заболевания и, в частности, преобладание поражения правой верхней конечности. Это может рассматриваться как одно из доказательств влияния профессионального фактора на возникновение и развитие заболевания. Заболевание начинается постепенно, с ощущения болей в плечевом суставе, усиливающихся при поворотах плеча, поднимании руки выше горизонтального уровня. В покое и при ограниченных движениях боли отсутствуют или незначительны, и больные не придают им большого значения и не обращаются к врачу. В дальнейшем боли усиливаются и становятся отчетливыми не только во время работы, но и после нее, при полном покое, особенно по ночам. Боли носят характер ноющих, грызущих, сверлящих. Они мешают работать и выполнять обычные домашние дела. Иногда отмечается иррадиация болей в лопатку, шею.

При объективном осмотре обычно выявляется небольшая припухлость, умеренная болезненность при пальпации плечевого сустава. Даже при резко выраженных болях и значительном ограничении отведения плеча маятникообразные движения руки вперед и назад вдоль туловища сохраняются в полном объеме. При любом, даже незначительно выраженном периартрите плечевого сустава затруднено закладывание руки за спину. Движения в плечевом суставе, как правило, сопровождаются хрустом различной звучности и длительности.

В далеко зашедших случаях может возникнуть тугоподвижность в плечевом суставе. При этом даже незначительное отведение плеча удается осуществить только при условии одновременного отведения лопатки, которая представляется как бы слившейся с плечом, фиксированной к нему. Длительное нарушение функции плечевого сустава приводит к гипотрофии и атрофии дельтовидной мышцы и остеопорозу головки плечевой кости, видимому на рентгенограмме.

Нередко в комплексе патологии опорно-двигательного аппарата встречаются заболевания нервно-мышечной системы в виде миозитов, миалгий, фибромиофасцитов. Чаще всего они наблюдаются у лиц, труд которых сопровождается значительным напряжением верхних конечностей, выполнением часто повторяющихся движений. Среди факторов, способствующих возникновению этих заболеваний, отмечаются вибрация и переохлаждение. Заболевания мышц чаще наблюдаются у лиц, недостаточно приспособленных к физическому труду или пользующихся неправильными, нерациональными методами работы (неправильная постановка руки, повышенная нагрузка и так далее). Эти явления возникают незаметно и имеют характерное клиническое проявление.

В начале заболевания появляются ощущение тяжести, стягивания в руках, чувство усталости, в дальнейшем беспокоят боли ноющего характера в определенной группе мышц, больше подвергавшихся напряжению (профессиональной нагрузке). Чаще всего страдает мышца предплечья, но нередко наблюдается и поражение трапециевидной, дельтовидной мышц, реже двуглавой. Боли носят постоянный характер, однако усиливаются при выполнении каких-то определенных профессиональных движений. Особенно резкое нарастание болей отмечается к концу рабочего дня.

При объективном осмотре обращает на себя внимание некоторая скованность движений, особенно проявляющаяся на больной стороне. Во время пальпации выявляются болезненность определенной мышцы или группы мышц, изменение ее консистенции и ослабление силы пораженных мышц. Один из важных диагностических критериев при профессиональных миозитах – снижение выносливости к статическому усилию мышц кисти.

Клинические проявления большинства профессиональных заболеваний не имеют строго специфических признаков. Поэтому зачастую только сведения о конкретных условиях труда заболевшего работника позволяют с достаточной точностью установить этиологическую роль того или иного вредного производственного фактора (или совокупности факторов) в развитии выявленной патологии. В большинстве случаев профессиональные заболевания, получившие распространение в строительной отрасли, являются результатом воздействия на организм рабочего той или иной производственной вредности.

Решение вопросов сохранения жизни и здоровья работников – одна из важнейших задач, которая стоит перед всеми организациями строительной отрасли. При принятии управленческих решений, направленных на обеспечение безопасных условий труда, работодатели должны учитывать, что из-за особенностей работы на строительной площадке наличие тех или иных профессиональных вредностей, воздействию которых подвергается персонал, в рабочей зоне очень часто меняется. Кроме того, велико число лиц, принимающих участие в строительных работах. Это работодатели и подрядчики, работники, архитекторы, дизайнеры, клиенты, поставщики оборудования и многие другие. Работа в таких условиях может представлять собой источник стресса, увеличить частоту случаев возникновения психосоциальных проблем, ведущих к увеличению рисков травмирования, возникновения и развития профессиональных заболеваний.

Текст:

Игорь Волошин